イギリスのサクソフォーン - 主要レパートリー

メールはこちら→kuri_saxo@yahoo.co.jp

メインページへ→http://www.geocities.jp/kuri_saxo/

ここでは、特に演奏される頻度が高い(と思われる)イギリス産のサクソフォーン作品をいくつか取り上げて解説する。1980年代より特にイギリス国内の作曲家へのサクソフォーン作品の積極的な委嘱が行われ、その中で多くの魅力的な作品の数々が生まれてきた。イギリス国内だけではなく、中には海外でもヒットした作品も生まれている。

作曲家のプロフィールと楽曲解説、合わせて簡単な演奏データとレビューも掲載した。

Bennett, Richard Rodney リチャード・ロドニー・ベネット

現代のイギリスでも、特に著名な「クロス・オーヴァー」作曲家の一人であるリチャード・ロドニー・ベネット(1936 - )。ケント州のブロードステアズに生まれ、英国王立音楽院でレノック・バークリー学んだのち、パリ国立音楽院でピエール・ブーレーズに師事し、現代音楽とその他の様々な素材を融合させた音楽を数多く生み出している。

映画音楽の分野での活躍がクローズアップされることが多いが、特に「オリエント急行殺人事件」他数作がアカデミー作曲賞にノミネートされるなど、メディアへの露出も多い。

「純音楽」の分野でも、管弦楽曲や協奏曲など代表作は多く、下記のサクソフォーン協奏曲「スタン・ゲッツのための協奏曲」や、「トランペット協奏曲」などはスタン・ゲッツやマイルス・デイヴィスに経緯を表し作曲されるなど、クラシックの語法を使いながらも多彩なサウンドを実現している。

ジャズのピアニストとしても、自作自演やその他アーティストとの共演などが多い。

- Concerto for Stan Getz スタン・ゲッツのための協奏曲(t.sax, orch)

1950年代からの活躍が目覚しかった白人ジャズ・サクソフォーン奏者のスタン・ゲッツ(1927 - 1990)。類稀なテクニックと美音の持ち主であり、ボサノヴァのスタンダード曲を美しい音色で歌い上げたアルバムは特に有名だろう。

1980年代のとあるコンサート(ジョン・ウィリアムズ指揮ボストン・ポップス・オーケストラとの共演)での出来事である。このコンサートでゲッツは、ガーシュウィンの作品を協奏曲にアレンジした作品を演奏する予定であったが、さらに他の作品の演奏を所望したのである。その話を受けた指揮のジョン・ウィリアムズは、新たな協奏曲の作曲者としてベネットの名を推薦したのであった。ベネットは話を受けるや否やすぐに作曲に着手したが、病に倒れたゲッツは完成以前に死去してしまった。ついに委嘱者本人によって本作品が演奏されることはなかったのである。

ベネットの全精力が注ぎ込まれたこの充実した協奏曲。テナーサクソフォンのために書かれた協奏曲は数少ないが、その中でも屈指の名品と断言できよう。

----------

ティンパニとオーケストラによって呼応される短い音形から、曲は導入されてゆく。「Con fuoco」と題された第1楽章のとおり、終始ハイテンションなテナー・サクソフォーンがオーケストラを従えて縦横無尽に駆け回る。緊張感が張り詰めた響きの中曲は進行し、最終部に用意された無伴奏カデンツァでは奏者独特の歌を聴くことができる。第2楽章では多くの部分が奏者の裁量に任された即興であり、特に調性感溢れる優しい響きが全編に渡って印象的だ。第3楽章は軽やかなステップを踏む、跳ねたリズムが特徴的。難度の高い高速パッセージが次々と現れては消え、頂点に達したところでついに曲の幕が下りる。

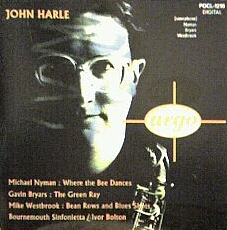

・Elegy ~ Concerto for Stan Getz(Argo POCL-1548)

John Harle ジョン・ハール, saxophone

Barry Wordsworth バリー・ワーズワース, conductor

BBC Concert Orchestra BBCコンサートオーケストラ

1993年3月録音 ロンドン、ゴールデンズ・グリーン、BBCヒッポドローム

演奏時間 7'55" - 8'13" - 5'03"

|

手元にはこの曲を演奏したアルバムが一枚しかないので聴き比べることはできないが、ハールの演奏技術を見せ付けられる内容である。ここまで強烈なテクニック、そして個性を持った演奏はなかなか聴くこともできなのではないだろうか。第3楽章の超絶フレーズの嵐なども、ハールは何の困難もなく吹きこなしてゆく。オーケストラも相当テンションの高い演奏であり、曲中で重要な役割を担うティンパニストの打撃が強烈。オーケストラがこれだけ弾けているのだから、もう少しソロをオンマイクで捉えた解像度の高い録音であればなお良かった。

第2楽章のアドリブの部分は委嘱者であるゲッツ自身の演奏で聴きたかった、という願いは贅沢だろうか。もちろんハールの演奏もすばらしいが、アドリブパートになったとたんに主張が薄まるのは致し方ないのだろう。

Berkley, Michael マイケル・バークリー

マイケル・バークリー(1948 - )。作曲家紹介工事中

- Keening 嘆き(a.sax, pf)

グレーター・ロンドン・アーツからの資金をもとにジョン・ハールによって委嘱され、1986年に完成したアルト・サクソフォーンとピアノのための単一楽章作品。タイトル「Keening」は、アイルランド語のcaoinから着ており、死者に対する悲しみ、痛烈な叫びを意味する。この曲に先立つアイデアは、バークリーが以前書いたオーボエ作品である「Fierce Tears」に集約されており、「Keening」はこの雰囲気をさらに発展させた形として生まれたようだ。

サクソフォーンの機能を十分に発揮させたこの作品は、特にそのダイナミックレンジと機動性に重点が置かれている。オーボエに比べて表現力の高いサクソフォーン作品ということもあり、作曲家の強烈なイメージが遺憾なく注ぎ込まれているのだろう。ふんだんに盛り込まれた特殊奏法は、場面をがらりと変える曲想に付随しながら聴き手の耳を離さない。

----------

曲は大きく前半と後半に分かれ、前半では激しい怒り、後半では慰めのラメントが歌われる。冒頭から短いモチーフが連続して繰り返され、ピアノの強烈な打鍵音やサクソフォーンの高速なパッセージが印象に残る。後半はこの曲の「嘆き」の重心を担うが、静かなコードの上にサクソフォーンが息の長いフレーズを重ねてゆく。ラストで二度にわたって聴かれる長大なポルタメントは圧巻だ。

・John Harle plays(Clarinet Classics CC0048)

John Harle ジョン・ハール, saxophone

John Lenehan ジョン・レネハン, piano

1987年2月録音 ロンドン、ブラムスバリー、聖ジョージ教会

演奏時間 10'31"

|

・Anglosax(Clarinet Classics CC0046)

Kyle Horch カイル・ホーチ, saxophone

Pamela Lidiard パメラ・リディアード, piano

2002年7月録音 ロンドン、バーンズ、聖パウロ校、ワーゼンホール

演奏時間 12'10"

|

技術的には全く甲乙つけがたいのだが、いざ聴き比べてみれば両者のアプローチの違いが良くわかる演奏である。ホーチの演奏が着実に歩みを進める理知的なタイプであるのに対して、ハール演奏は「えいやっ」と気合いを込めた発音がダイレクトにサクソフォーンを震わせているというイメージ。後半での、ヴィブラートの使い方の極端な差も面白い。好き嫌いはあるが、ハールの肉食獣のようなテンション溢れる演奏が求められているのではないだろうか。

録音の差にもよるだろうか。ハールのほうはマイクがサクソフォーンの音をがっちりと捉え、結果的に楽器との一騎打ちのようなテンションの高さを感じられる。ホーチの音は美しいが、音場の遠さがこの曲に関しては不利に働いているように感じる。ホーチ氏のアルバムに併録されているロジャーズやヴォーン=ウィリアムズの作品ではこの音場が効果的に感じられたことを付記しておく。

Fitkin, Graham グラハム・フィトキン

グラハム・フィトキン(1963 - )はウェストコーンウォールに生まれ、ノッティンガム大学でピーター・ネルソンとナイジェル・オズボーンに作曲を師事し、その後オランダに渡ってルイ・アンドリエセンに師事した。オランダで受けた影響は大きく、作風はほぼアンドリエセンを継承する。1985年からピアノ4台とキーボード2台で構成されたNanquidnoグループの奏者となり、以後ソロ楽器と複数ピアノによる作品を多く書いた。

1987年からロンドンに居住、小編成アンサンブルのための作品をいくつも手がけ、1990年にコンポーザー・ダンス・アワードを受賞。1991年からセント・ブリアンに移り、スミス・クヮルテットやアイスブレイカー、アンサンブル・バッシュなどのために作品を提供した。また、1994年から1996年までロイヤル・リヴァプール交響楽団のコンポーザー・イン・アソシエーションを務めた。DeccaよりBritish Composer Seriesとして作品集がリリースされている。

主なサクソフォーンのための作品としては、ソプラノサクソフォーンと二台ピアノのための「ハードな妖精」、サクソフォーン四重奏と弦楽オーケストラのための「プランB」などがある。

- STUB(sax quartet)

サクソフォーン四重奏のためにフィトキンが手がけた最初の作品であり、続く「HURL」などを生み出す原動力にもなった。1991年にイギリス芸術基金のサポートを受けてデルタ四重奏団により委嘱され、初演。鋭いリズムが特徴的な作品である。

出現するコードは一貫してジャズ風であり、ロックにも通じる強烈なグルーヴ感を感じ取ることができる。

----------

単一楽章で、テンションを落とすことなく最後までリズムを変えながら突き進む。突如テンションコードの延ばしによる序奏から始まり、基本のリズムをユニゾンで提示。ミニマルミュージック風に、断片的なフレーズを繰り返す手法が使われ、聴いているとトリップしそうになってしまう。バリトンと上三声が拍子を変えて徐々に迫りくる最終部は圧巻だ。

・Facing Death(FMR Rocords FMRCD104-C0502)

Delta Saxophone Quartet デルタ・サクソフォーン四重奏団

2001年2月録音 ロンドン、ブラックヒースコンサートホール

演奏時間 9'21"

|

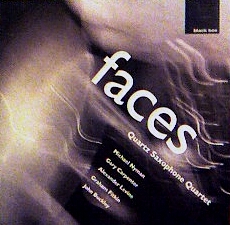

・faces(black box BBM1024)

Quartz Saxophone Quartet クォーツ・サクソフォーン四重奏団

1998年6月録音 ウェストン、オールセント教会

演奏時間 10'10"

|

デルタ四重奏団の録音は音場が近く、強い音圧と生々しい音色を聴くことができる。録音時期は満を持してといったところ。少なからず難度の高い曲をリラックスして吹き流しているようだ。ジャズ風の和声を多用し、音程がとりづらいのだろうか。音場が近いため気になる箇所がいくつかあったのは残念だ。

クォーツ四重奏団の演奏は健闘しており、残響の多さを逆手にとってダイナミクス重視。終始ピンと筋の通った緊張感はひと時たりとも途切れることなく(録音だから当たり前だろうか?)、音程感も比較的安定している。

----------

フィトキンの公式サイトから楽譜を購入することができるが、いつか日本初演をしてやろうと目論み中。これを読んだ方も音源を聴いて気に入ったらぜひ積極的に取り組んでいただきたいところだ。

Gregory, Will ウィル・グレゴリー

作曲とサクソフォーン演奏の両方を専門とするウィル・グレゴリー(1959 - )は、ヨーク大学で音楽を専攻し、ギルドホール音楽院ではジョン・ハールにサクソフォーンを師事した。卒業後はロンドン・サクソフォニックとマイケル・ナイマン・バンドでの演奏を活動の中心に据えながら、フリーランスのサクソフォニストとして活躍した。その後はサクソフォーン演奏の傍ら、作曲にも活動の幅を広げていった。映画やテレビのBGMへの作品の提供のほか、アンビエントの分野では作曲のほかアリソン・ゴールドフラップとの演奏によるコラボレーションも実現している。

サウスウェスト・アーツや音楽祭からの委嘱も多く、充実した創作活動を展開中。ロンドン・サクソフォニックのために作曲された「ホー・ダウン」はグレゴリーお得意のバリトン(バス)サックスソロを含む代表的な作品。サクソフォニストとしてアポロ四重奏団やブリストル・ブラスコンソートでの演奏も行っている。

- Interference 干渉(s.sax, tape)

サウスイースト・アーツからの資金を元にサイモン・ハラームによって委嘱された、シンセサイザーとソプラノサックスによる単一楽章の作品。音響処理を施されたサクソフォーンの音色をベースに作成された伴奏テープと、その場で重ねられるソプラノサックスの対比が異質だ。初演は1994年、ロンドンのロンドンのパーセルルームで行われた。

----------

全体は二部構成。前半ではぼやけたサウンドにソプラノサックスの重音が細く重ねられ、AMラジオのような断片的なノイズがまるでホラー映像の効果音のようにも聴こえる。その後サックスがバラード風の息の長い神秘的なフレーズを奏でるが、伴奏はあくまでも不確定的。前半のクライマックスを迎えると徐々に落ち着くが、一転して彼方から機械的なリズムが聴こえてくる。

エフェクト処理されたサックスの伴奏にのって、ソロがリズミカルに刻む後半。この後半部こそ曲の中核を成し、熱狂的かつ無機質な伴奏がソロに華を添えてゆく。9/8の拍子を2/2/2/3に分けるメイン部分のベース。そこから3/3/3への劇的なシフトは驚くほどの聴覚効果をもたらす。最終部はソリストの技量に任された短い即興部分を伴い、重音の伸ばしで突如として曲は締められる。

・On Fire(Black Box BBM1001)

Simon Haram サイモン・ハラーム

1995年9月録音 バス、テラ・インコグニア・スタジオ

演奏時間 10'45"

|

・the electric saxophone(Clarinet Classics CC0033)

Stephen Cottrell スティーヴン・コットレル

2000年11月録音 ロンドン、アンバー・ミュージック

演奏時間 10'45"

|

ハラームの演奏はまるでコンピューターのようだ。前半の弱音も全く危なげがなく、続く後半部分でのテクニックの冴えといったらどうだろう!後半部分はかなりの技術が必要だと察するが、まるで機械のように超絶技巧を繰り出してゆく。最終部のアドリブも喝采もの。コンピューター・サウンドとの共演ということで、やはりこういった精密な演奏が求められているのだろうか。

コットレルの録音は、若干テープの音量を大きめにして安定感を打ち出した演奏。ソロも主張は控えめで、ハラームの録音に比べてバランスのとり方の違いが面白い。

Nyman, Michael マイケル・ナイマン

マイケル・ナイマン(1944 - )はロンドン音楽院に学んだのち、初期の活動を音楽学者としてバロック音楽の編纂や民謡の収集、そして執筆活動に費やしていた。このころコーネリアス・カーデューに寄せて発表した評論(1968)の中で「ミニマル」という言葉を初めて定義したのが、他ならぬナイマン自身である。執筆活動においての興味は主にジョン・ケージ周辺の実験音楽に向けられ、1974年には「実験音楽 - ケージとその後」を出版した。

スティーヴ・ライヒの名作「カム・アウト」や、ハリソン・バートウィッスルの劇音楽に触れることによって、徐々に作曲への興味が強まっていった。1977年にバートウィッスルからカルロ・ゴルドーニのオペラ「イル・カンピエロ」に寄せる音楽のアレンジを依頼され、バロック楽器と現代楽器(サクソフォーン)の異色ともいえる混声バンドによる演奏を考案した。この成功によりバンドの更なる拡張を目指したナイマンは、ピアノやベースを加え自身の作品によりレパートリーの拡張を行い始めるのである。彼の作風に見られる、バロック風メロディ、強烈なリズム、独特の編成、といった特徴はこのマイケル・ナイマン・バンドの中で培われてきたものである。

ピーター・グリーナウェイ監督「プロスペローの本」「英国式庭園殺人事件」、ジェーン・カンピオン監督「ピアノ・レッスン」等に寄せた映画音楽によってナイマンの名前は一躍有名になった。誰の耳にも美しく聴こえるメロディ、その叙情性が高く評価され、日本でもファンを獲得し、来日公演も行っている。その他ユーロトンネル開通に際して委嘱された「MGV」の作曲と演奏や、ジョン・ハールに献呈されたサクソフォーンの作品、サイレント映画「カメラを持った男」の音楽…作曲、演奏活動は多岐に渡る。

- Where the Bee Dances 蜜蜂が踊る場所(s.sax, orch)

グリーナウェイ監督の映画「プロスペローの本」で、シェイクスピアのテキスト「テンペスト」から採られた歌詞に基づく「蜜蜂の吸う蜜吸って」を妖精アリエルが歌う場面がある。その曲を始めとする劇中に使われていたメロディを断片的に使用しサクソフォーン協奏曲として再構成したものが、この「蜜蜂が踊る場所」だ。この不思議なタイトルは、蜜蜂が食料のありかを探し出すときに、互いに場所を伝え合うために踊る旋回ダンスからインスピレーションを得たという。

マイケル・ナイマンバンドの首席奏者として10年以上活躍したジョン・ハールに捧げられている。イギリス・サクソフォーン界の草分け的存在でもあるハールは、長年ナイマンと親交が深い音楽家の一人である。ハールがナイマンの演奏を聴いて気に入った四つの和音の反復進行が、曲の核として使用されているという。

----------

ソプラノサクソフォンが静かにメロディを奏でる短い序奏部分は、ピアノのコード上に演奏される。すぐにオーケストラとソプラノ・サクソフォーンの呼応により最初のモチーフが提示され、種々の変拍子を経ながら曲はそのエネルギーを増していく(次々に現れる音形はどれも耳に優しく響くものばかり)。ラスト数分に渡って聴かれる、ソプラノサクソフォンのスピーディなフレーズは聴きものだろう。

・Saxophone Concertos(Argo POCL-1216)

John Harle ジョン・ハール, saxophone

Ivor Bolton イヴォール・ボルトン, conductor

Bournemouth Sinfonietta ボーンマス・シンフォニエッタ

1991年7月録音 ボーンマス、ウインターガーデン

演奏時間 17'48"

|

・Michael Nyman: The Piano Concerto(Naxos 8.554168)

Simon Haram サイモン・ハラーム, saxophone

Takuo Yuasa 湯浅卓雄, conductor

Ulster Orchestra アルスター管弦楽団

1997年2月録音 北アイルランド、ベルファスト、アルスターホール

演奏時間 16'36"

|

・meeting point(Silva Classics SILKD 6010)

Gerard McChrystal ジェラルド・マクリスタル, saxophone

Mark Stephenson マーク・スティーヴンソン, conductor

London Musici ロンドン・ムジチ

1995年11月録音 ロンドン、ウィットフィールド・ストリート・スタジオ

演奏時間 17'12"

|

献呈を受けたジョン・ハールは「歌」を感じられる演奏、メロディ一つ一つを歌いこみながら独特の音色で演奏してゆく。この曲がハールの音色を想定してかかれたことがよくわかる演奏だ。オーケストラの管楽器が良く聴こえ、伴奏の色彩感豊かさが楽しい。

サイモン・ハラームの演奏は疾走感が感じられて全体として派手な構成に仕上がっている。伴奏の小気味よい軽さも、この曲のノリに合っているだろう。Naxosの特徴である録音もかなり優秀で、しっかりとサクソフォーンを捉えながらオーケストラ全体との適度なバランスを実現。

細部までバランスの取れたジェラルド・マクリスタルの演奏は花マル。美しい音色、そして完璧な技術をじっくりと堪能できる。オーケストラの演奏や録音状態も非常に良く、万人にオススメできる録音。

- Songs for Tony トニーへの歌(sax quartet)

マイケル・ナイマンのマネージャーであり親友でもあるトニー・シモンズが1993年1月に癌で亡くなった際に、追悼の念を込めて書かれた全四楽章の作品。始めにレクイエムであるIVが書かれ、続いて他の三曲が完成された。各楽章ごとにソロが配されている。Iではアルト、IIではテナー、IIIではソプラノ、VIではバリトンがそれぞれ各楽器の「歌」を表現する。初演はアポロ四重奏団によって同年のうちに行われた。ナイマンの作品の中で、特に日本のプレイヤーに人気の曲の一つである。

アルトサクソフォーンがソロを奏でる「I」は、1992年春にコンポーザーズアンサンブルのために書かれた「死に至るモーツァルト」の改作。「II」はトニー・シモンズ最後の仕事となった映画「ピアノ・レッスン」の劇中のメロディから採られている。「III」のソプラノ・サクソフォーンのメロディはナイマンが「以前書いて特別の機会のために取っておいた」と語るメロディ。「IV」は鎮魂歌を表しているという。

----------

「I」は冒頭から「Agressive!」の指示。刻み付けるような鋭角的なリズムの上に、アルトが苦しく歌い上げる旋律。後半部に入るとオクターブ上で繰り返され、親友を失った悲しみと向けようのない怒りが高い求心力で表現される。「II」で使用された「ピアノ・レッスン」劇中の音楽は、全編に渡り大変美しい。メロディが最高潮に達したところでふっと途切れる様子は、幸福な日々の終わりを暗示しているかのようだ。「III」は、感情の静まりを表しているよう。「IV」でバリトン・サクソフォーンにより演奏されるレクイエムの旋律は、友人の死をようやく受け入れたナイマンの心情か、それとも故人が天に召されゆく光か。

・First & Foremost(Argo 443 903-2)

Apollo Saxophone Quartet アポロ・サクソフォーン四重奏団

1994年1月録音 ロンドン、アビーロードスタジオ、第2スタジオ

演奏時間 3'17" - 3'09" - 4'03" - 3'52"

|

・minimal tendencies(Clarinet Classics CC0024)

Delta Saxophone Quartet デルタ・サクソフォーン四重奏団

1994年1月録音 ロンドン、ブラックヒース・コンサートホール

演奏時間 3'04" - 3'51" - 5'41" - 4'57"

|

・faces(black box BBM1024)

Quartz Saxophone Quartet クォーツ・サクソフォーン四重奏団

1998年2月録音 ウェストン、オールセント教会

演奏時間 3'07" - 4'48" - 4'16" - 4'00"

|

・Songs for Tony(Meister Music MM-1046)

Harmo Saxophone Quartet アルモ・サクソフォーン四重奏団

1999年6月録音 神奈川県、よこすか芸術劇場

演奏時間 3'03" - 3'18" - 4'23" - 5'24"

|

・Amazing Grace(Meister Music MM-1173)

Hardi Saxophone Quartet アルディ・サクソフォーン四重奏団

2004年3月録音 千葉県、君津市文化会館

演奏時間 2'51" - 3'41" - 5'14" - 5'29"

|

・The Sound of the Italian Saxophone Quartet(Delos DE 3333

Italian Saxophone Quartet イタリア・サクソフォーン四重奏団

2003年5月ライヴ録音 イタリア、ヴェローナ、サラ・マフェイアーナ

演奏時間 2'45"(第1楽章のみ)

|

なんと言っても、初演者であるアポロ四重奏団の演奏を第一にオススメする。「I」での、悲しみと怒りが渦巻くようなあまりに強烈な演奏に耳を奪われることだろう。続く曲もメロディの優しさだけにとらわれない、着実な感触を受ける。アルモ四重奏団による演奏もなかなかにカッコよく、いい意味で演奏者の個性が存分に発揮される四重奏曲なのだろう。イタリア四重奏団の演奏はコンサートのアンコールとしての演奏。「歌い」優先の解釈になっているのは、さすがイタリア人演奏家、というところか。スタイリッシュさとは縁が遠いが、これもある意味オススメ。

「II」は「ピアノ・レッスン」の甘いメロディであるためもたれやすくもあるが、アポロ四重奏団のほかに、アルモの松雪氏やアルディの二宮氏の解釈が特筆できよう。感情移入しすぎず、どこか冷静に音楽を進めていく様子が共感できるのだ。注目すべきはその音色!なんと美しく、柔らかいテナーの音色だろうか。

デルタ四重奏団や4uatre(公式ページで試聴)の演奏は優しく、全般に渡って耳当たりがいい。しかしどちらかと言えば強烈な感情〜慰めの表情という推移を極端に見せ付けるアポロ四重奏団やアルモ四重奏団による演奏が、作曲者の意図を汲んだ演奏と言えるのであろう。

----------

2004年3月、雲井雅人サックス四重奏団の「メメント・モリ」と題されたリサイタルで初めて実演に接することができたが、なかなかにテンションの高い演奏で、浜離宮朝日ホールのすばらしい響きと相まって、大変に客席が沸いていたのを覚えている。プロ、アマチュア問わず、積極的にコンサートで取り上げる団体が出てきているのは嬉しい。

しかし実際演奏してみると、バリトンサックスの体力が最後まで持たなかったり、ソプラノサックスが「IV」の低音ppで窒息しかけたり、変な持ち替え(「III」と「IV」はソプラノ+テナー+バリトン+バリトン)があったりと、クリアすべきハードルは多いようだ(笑)。

Torke, Michael マイケル・トーク

マイケル・トーク(1961 - )はウィスコンシン州ミルウォーキーに生まれたアメリカの作曲家である。しかしトークといえば、ジョン・ハールに献呈された「サクソフォーン協奏曲」とアポロ四重奏団に献呈された「July」がすぐさま思い出されるほどイギリスにゆかりの深い作曲家であると言えよう。

イーストマン音楽学校ではクリストファー・ローズとジョセフ・シュワントナーに作曲を師事。その後イェール大学でヤコブ・ドラックマンとマーティン・ブレズニックに学びさらに研鑽を積んだ。ローマ大賞やNEAフェローを始め数々の賞に輝き、世界的な作曲家としての地位を確立する。

代表作「The Yellow Pages」やバレエ「Black and White」が特に有名。

- Saxophone Concerto サクソフォーン協奏曲(ssax, orch)

曲全体は、以下のようなコンセプトを基にして作られている:主題が簡素であればあるほど、聴き手は作曲技法を認識しやすい…この曲の主題は一回聴いて覚えられるほどに単純であり、さらに展開も大変素直である。

第1楽章と第2楽章は最初、主題に装飾音符をつける形で展開が行われるが、徐々に装飾音符はその長さを引き伸ばされ、機能和声として響きはじめるのだ。しかし一貫して主題は原型を保っており、誰もがその展開方法を認識することができる。第3楽章では、弦楽器が奏でる和声がソロ声部の音を限定しており、常にサクソフォンは和声上の構成音を利用した音を並べていく。

----------

第1楽章は、単一の主題とその展開によってのみ構成される。リズムは引き伸ばされ、そして縮められ、最終部に向けてヒートアップしていく。第2楽章は、とても落ち着いた歌。さながらヒーリング・ミュージックのよう。第3楽章は、ミニマル・ミュージック風のマレット系パーカッション導かれて疾走するサクソフォンが爽快そのもの。

・Elegy ~ Concerto for Stan Getz(Argo POCL-1548)

John Harle ジョン・ハール, saxophone

Barry Wordsworth バリー・ワーズワース, conductor

BBC Concert Orchestra BBCコンサートオーケストラ

1993年3月録音 ロンドン、ゴールデンズ・グリーン、BBCヒッポドローム

演奏時間 6'20" - 6'21" - 5'33"

|

・meeting point(Silva Classics SILKD 6010)

Gerard McChrystal ジェラルド・マクリスタル, saxophone

Mark Stephenson マーク・スティーヴンソン, conductor

London Musici ロンドン・ムジチ

1995年11月録音 ロンドン、ウィットフィールド・ストリート・スタジオ

演奏時間 6'20" - 5'26" - 5'05"

|

ジョン・ハールの演奏は、なかなか攻撃的。ストレートにサクソフォンを鳴らす様子は、曲から即興的に表情を引き出しているかのようで、なんとも楽しい。曲自体が単調なもので、ともすれば退屈な演奏になりがちではあると考えるのだが、この表情の豊かさはどうだろう!

マクリスタルの演奏は、どことなく人間味を感じさせる演奏。この曲の機械的なメロディ&リズム・パターンにも関わらず、聴いているうちに身体を動かしたくなるような、不思議な躍動感に満ち溢れている。オーケストラとの録音バランスも良く、万人にオススメできる。

- July 七月(sax quartet)

トークによるとこの曲は、特定のリズムパターンを音程に置き換えるという、特殊な作曲法によって作られている。巷にあふれるポップ・ミュージックのリズムパターンは耳に残るものが多いが、そのリズムを非打撃系楽器に置き換えるプロセスはトークにとっては興味深いことのようだ。そうしてできあがったこの「July」は、サクソフォーンの機動性を生かした聴いたことのない音楽に仕上がった。素材はあくまでドラムスのリズムパターンに由来するものの、音程楽器に置き換えられた後にはオリジナルの文脈はほとんど見られない。

曲はディレクトリと呼ばれる中位構造のなかに下位構造の走句が繰り返し詰め込まれるという、一種のミニマル・ミュージックの様相を呈している。サクソフォーンの機動性を十分に生かされ、下位構造として現れる音符群は常に最初の勢いを保ちながら曲が進んでいく。曲名の「July」は、トークの経験した対照感〜七月の日中に感じられる夏の暑さと、夕暮れどきに吹く涼しい風の対比〜のイメージから来ているという。

出版はBoosey & Hawkes。グラモーガン音楽祭でアポロ・サクソフォーン四重奏団によって1995年8月16日に初演された。すでに欧米ではサクソフォーン四重奏のスタンダードなレパートリーとして定着し、日本でも演奏する団体が増えてきている。

----------

常に4分音符=112程度の速度で16分音符の分散和音が休みなく詰め込まれるフレーズの組み合わせからできている。旋律は数小節のブロックごとに楽器の間を行き来し、今まで経験したことのないようなその独特のサウンドは万華鏡のよう。楽譜に細かく指定されたダイナミクスによって四声のバランスがとられ、演奏者にはその記譜を十分に再現されることが求められる。蛇足だが、アムハースト四重奏団によるJuly演奏上のアドバイスとして、真っ先に上げられているのはやはり「楽器間のバランス」であることを付記しておく。

・Worksforus(ASQ 003)

Apollo Saxophone Quartet アポロ・サクソフォーン四重奏団

2001年7月録音 ルシン、聖ペーター教会

演奏時間 7'38"

|

・Standards(Channel Classics CCS 17998)

New Century Saxophone Quartet ニューセンチュリー・サクソフォーン四重奏団

2001年5月録音 オランダ、レンスウォード、ドゥープスゲジンド教会

演奏時間 7'23"

|

・Blow!(Challenge Classics 72005)

Aurelia Saxophone Quartet オーレリア・サクソフォーン四重奏団

1998年2月録音 アムステルダム、デ・ロード

演奏時間 7'48"

|

作曲者としては全体を8分で演奏することを想定しているらしいが、実際にはそれよりも若干速い演奏のほうが良いように思える。そんなわけでどの団体も7分台に収まっているのだが、特にニューセンチュリー四重奏団の快速演奏は見事!楽器間のバランスを繊細にとりながらも、旋律、伴奏ともども常に前進する音楽に仕上がっている。同アルバムには他にデル=ボルゴやミンツァーの四重奏曲が収録されており、まるでニューセンチュリー四重奏団のために書かれたようなテンションと上手さを併せ持つ佳演だ。

ヴィンテージの楽器を使用し個性ある音色を奏でるアポロ四重奏団の演奏もなかなか。さすがに1995年以来何回も再演を重ねたのだろう。安定感を伴った入魂の演奏で、面白く聴けた。オーレリア四重奏団の演奏はなんとライヴ録音だが、上記二つのスピード感に比べると分が悪く、前半部では停滞しているような印象を受けるのが残念。しかし、弱奏部での歌心ある解釈は一聴に値するだろう。